[평범한미디어 박효영 기자] 2022년이 시작된지도 3주가 지나고 있다. 수많은 사망을 기록하고 있는 평범한미디어는 지난 1월1일 생일 케이크를 받아야 할 43세 노동자 박모씨의 죽음을 조명해보고자 한다.

박씨는 1일 새벽 3시반 즈음 경기도 안산시 단원구 원시동에 위치한 대양그룹 계열사 ‘광신판지’ 공장에서 기계에 몸이 끼어 숨졌다. 전날 저녁부터 밤샘 작업을 하던 중이었다. 골판지를 옮겨주는 인쇄기 ‘로봇 리프트’에 몸이 끼었고 1시간 가까이 방치됐다. 그렇게 박씨는 쓸쓸히 최후를 맞이했다. 경보장치? 안전잠금장치? 감독관? 아무 것도 없이 혼자 작업하다 세상을 떠났다.

1개월 전(2021년 11월30일) 전남 장성군에 있는 또 다른 대양그룹 공장에서도 판박이 끼임 사고가 일어났다. 38세 황모씨가 같은 기계에 끼었고 급히 비상정지 버튼을 눌렀음에도 기계는 계속 돌아갔다. 황씨는 갈비뼈가 부러졌고 폐를 크게 다쳤다.

왜 이런 일이 벌어지는 걸까. 우선 기계에 덮개가 없다. 옷이 빨려들어갈 수 있다. 비상정지 버튼이 아예 없거나 있더라도 제기능을 못 하는 경우가 있다. 금속노조는 석달 전 눈에 보이는 것들만 추려서 위험한 안전 미조치 사항을 160건이나 발견해서 노동당국에 고발했다. 그러나 대양그룹측은 “안전 우선”이 회사 제1의 경영 이념이라는 말이 무색할 정도로 무심하다. 박씨가 목숨을 잃은 공장에서도 안전 수칙 위반사항이 88건이나 적발됐다. 당국은 과태료 7000만원을 부과했다.

사실 대양그룹의 공장에서는 2017년에도 끼임 사망(신대양제지 반월공장)이 한 차례 있었고 2016년에도 추락사(대양제지)가 발생했었다. 재작년 2020년에는 고열 설비에서 화상을 입은 사고도 있었다. 중상이나 사망 사고만 추려내본 게 이 정도지 경상을 포함한 산업재해 사고들은 무지 많을 것이다.

대양그룹은 국내 골판지 시장의 4분의 1을 차지하고 있는 중견기업으로 2020년 기준 9400억원(제지와 판지)의 매출을 올렸다. 많은 돈을 벌었지만 안전한 작업환경에는 인색하다.

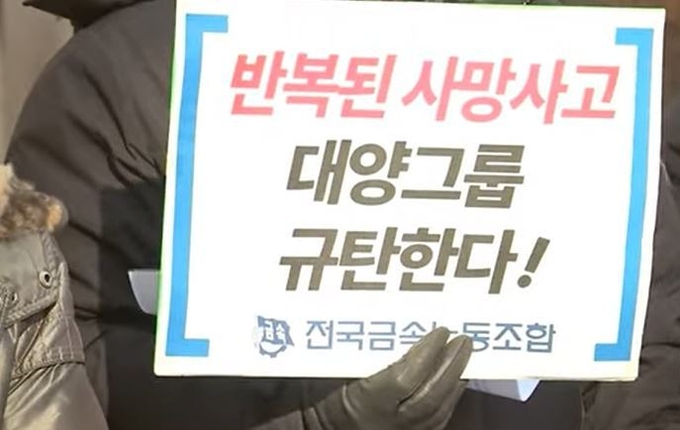

대양그룹 계열사 노동자들은 지난 13일 서울 강남역 인근 대양그룹 본사 앞에 모여 기자회견을 열었다. 오마이뉴스 김종훈 기자와 이희훈 기자가 이들의 목소리와 결기를 자세히 보도했는데 “내 회사를 욕하고 싶지 않지만 욕할 수밖에 없는” 노동자들의 마음이 그대로 드러났다.

내가 다니는 회사 욕하고 싶겠나. 충분히 막을 수 있었던 사고였는데 새해 첫날부터 동료가 죽은 거다. 최소한 억울하게 죽은 동료를 위해 책임자 처벌과 재발방지, 온전한 배상은 이뤄져야 한다.

11월 장성공장에서 겨우 목숨을 건진 황씨로 인해 회사의 허술한 안전관리가 상당 부분 드러났음에도 대양그룹은 계열사 공장들을 확실히 통제하지 않았다. 그때 계열사 공장들의 안전한 작업환경을 위해 제대로 점검하고 시정 조치를 했다면 박씨는 죽지 않을 수 있었다.

국민의힘 윤석열 대통령 후보는 지난 12월초 경기도 안양시에서 도로포장 공사를 하다 노동자 3명이 롤러에 끼어 사망한 사고를 두고 “작업을 원활하게 하려고 센서를 껐다가 다치면 본인이 다친 것”이라고 발언한 바 있다.

이런 윤 후보의 인식에 대해 노동건강연대는 오마이뉴스에 게재한 기고문을 통해 “왜 안전 센서를 끄면서까지 작업을 해야 하는지 묻지 않은 채 누가 센서를 껐는가에만 주목하는 시각이 바뀌지 않는 한 산재 사망 노동자 줄이기는 구호로 남을 뿐”이라고 비판했다.

박씨의 죽음을 지켜본 동료들은 박씨처럼 고숙련 노동자조차 순간적으로 목숨을 잃을 수밖에 없는 배경을 이렇게 설명했다.

사망한 동료 박씨는 경력만 22년이었다. 그런 숙련자도 사고 앞에서는 속수무책이었다. 노동자가 안전을 우선하고 싶어도 설비 자체가 위험하고 생산 일정에 쫓기다 보니 위험한 상황인 줄 알면서도 다른 선택의 여지가 없다. 대양그룹은 각 계열사 공장마다 생산량을 줄세우기 해 경쟁을 부추긴다. 그러다보니 공장마다 더 많은 생산에 목을 맬 수밖에 없고 그래서 새해 첫날에도 주 52시간이 넘게 일을 계속하는 상황이 됐다.