[평범한미디어 윤동욱 기자] <스타워즈>를 보면 이런 장면이 있다. 주인공 아나킨 스카이워커(헤이든 크리스텐슨 배우)는 애인이 되는 파드메 의원(나탈리 포트만 배우)에게 이런 말을 한다.

누군가 현명한 자가 나타나 모든 사람들의 의견을 통합했으면 좋겠다.

그 말을 들은 파드메는 “그건 독재를 의미하는 것 같다”며 웃으며 넘기려 하지만 아나킨은 “그렇게 해서라도 잘된다면 그렇게 해야 한다”고 말했다. 그러자 파드메는 얼굴이 굳는다. 순식간에 똥씹은 표정이 된 파드메의 반응이 아직도 잊혀지지 않는다. 어렸을 때는 그냥 아무 생각 없이 봤는데 지금 돌이켜보니 시사하는 바가 크다.

꼭 ‘아나킨’이 아니더라도 현실에서 우리는 “현명하고 똑똑하고 이타적인” 지도자가 모든 결정권을 갖고 리드하는 체제를 원하고 신봉하는 사람들을 종종 마주하게 된다. 그게 현실에서든 온라인에서든 말이다. 언젠가는 메시아 같은 사람이 나타나서 이 썩어빠진 한국 정치와 한국 사회를 바꿔주길 원한다. 정말 아이러니하게도 민주주의의 최대 수혜를 받은 사람들이 그런 이야기를 한다.

하지만 이건 유니콘 같은 것이다. 2300년 전 플라톤도 ‘철인 정치’를 내세웠다. 여기서 말하는 철인은 철학에 대한 이해가 높으면서도 똑똑하고 현명하고 공동체를 위할줄 아는 현자를 가리킨다. 플라톤은 소수의 철인들이 이끄는 정치를 가장 이상적인 정치 모델이라고 생각했다. 플라톤은 민주주의를 중우 정치로 보고 혐오했다. 그의 스승 소크라테스도 우매한 대중들의 마녀사냥으로 죽음을 맞이했다.

플라톤의 아픈 지적처럼 민주주의는 현대 사회에서 제일 최적화된 체제이지 단점이 아예 없는 체제라고는 볼 수 없다. 치명적인 맹점은 역시 일시적인 바람에 따라 이리저리 휘둘릴 수 있는 중우 정치로 치닫을 수 있다는 것이다. 절대 다수가 내린 결정이라고 해서 그게 무조건 옳은 것이라고는 볼 수 없기 때문이다. 그리고 모두의 의견을 다 들어봐야 하기 때문에 의사결정 속도에서도 느릴 수밖에 없다. 반면 한 사람 또는 소수가 권력을 독점하게 되는 독재정이나 과두정이라면 의사결정의 속도에서도 일사불란하게 갈 수 있다. 문제는 그 사람이 항상 옳은 결정만 내리는 철인이라는 전제가 붙어야 된다는 것이다. 그런데 애초에 모든 사람들을 만족시키는 정책이나 결정이라는게 존재할 수 있을까?

한국인들은 이순신 장군이나 세종대왕과도 같은 절대적으로 훌륭했던 역사 속 위인을 사례로 들기도 한다. 이런 위인들이라면 전권을 줘도 되지 않을까? 만약 세종대왕이 지금의 대한민국을 이끌게 된다면 나도 선뜻 찬성할 것 같다. 그런데 확률적으로 좋은 독재자 1인을 추대한다고 가정했을 때 세종대왕 같은 인물이 왕좌를 차지할 가능성이 높을까? 그렇지 않을 것이다. 연산군과도 같은 잔혹한 인물 또는 자기 권력을 효과적으로 행사할 수 있는 히틀러 같은 마키아벨리스트가 그런 자리를 차지할 것이다. 국가 공동체의 운명을 인물 1명의 성품에 맡기는 것이 얼마나 위험천만한 도박인지 우리는 역사를 통해 배웠다. 만약에 전근대 왕정 국가 체제인데 윤석열 전 대통령과도 같이 상대 정치집단을 악마화하는 선동가가 왕이라면 어떻게 할 것인가? 생각만해도 끔찍하다. 그런 체제에서는 탄핵도 못 한다.

다 떠나서 정말 철인이 권력을 획득했다고 가정해보자. 그런데 그 철인이 평생 집권하면서 항상 옳은 결정만 할까? 철인은 항상 도덕적이기만 할까? 인간은 얼마든지 타락할 수 있는 존재다. 잊지 말아야 한다. 더구나 막스 베버가 지적했듯이 자신의 신념과 철학이 옳다고 믿는 신념이 강렬할수록, 자기 신념에 반하는 사람들을 탄압할 가능성이 높다.

2300년 전 고대 그리스도 아닌 2025년임에도 여전히 철인을 바라는 ‘메시아론’이 득세하고 있는 것 같다. 한국 정치의 대표적인 고질병 중 하나다. 아마 박정희 전 대통령에 대한 향수 때문일 수 있다. 그때 어쨌든 경제가 성장했다고 느꼈기 때문일 것이다. 그러나 아제 그런 향수도 놓아줄 때가 되었다. 1960~70년대 이야기를 왜 2025년에도 하고 있는가? 답답하다. 박정희 독재 체제 당시 경제도 성장했지만 죄 없는 사람들이 피도 많이 흘렸다.

최근 대선 출마를 공식화한 안철수 의원(국민의힘)은 이런 메시아론으로 재미를 본 대표적인 정치인 중 하나다. 2012년 안철수 현상만 봐도 알 수 있다. 기존 정치 문법에 물들지 않았으며, 언제나 사회적 선을 추구할 것만 같은 인물이 <무릎팍도사>를 정점으로 전국민에게 각인이 됐다. 그런 안철수는 그 당시 전국민에게 메시아나 다름 없었다. 이런 철인이 한국 정치를 뜯어고쳐줄 것이라는 강력한 믿음은 금세 허물어졌다.

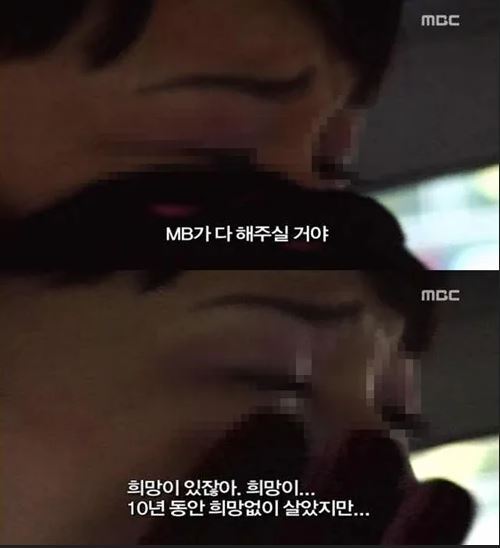

2007년 대선 정국 당시 “MB가 다 해주실 거야”와 같은 밈도 있다. 당시 모 한나라당 지지자가 한 발언인데 인터넷에 그대로 박제되어 버렸다. 민주주의 국가에서 대통령은 뭐든 다 해주는 사람인가? 거대 양당 체제의 적대적 공존을 특징으로 하고 있는 한국 정치는 ‘메시아론’을 더욱 부추긴다. 정치인들은 본인이 항상 모든 문제를 해결할 수 있다고 주장하며 상대 정치 집단을 국가를 좀먹는 빌런으로 상정한다. 그러면서 절대악에 대항하는 나와 우리에게 표를 달라는 레토릭을 구사한다. 우리가 집권해서 저 원흉을 모두 없애주겠다고 지지자들에게 어필한다. 아니 겁박한다. 마치 자신들이 대한민국의 구원자인 것처럼 행동하는 작태를 지겹게도 보았다.

뭔가 한방의 화끈함으로 모든 걸 한큐에 쓸어버릴 것 같았던 정치인 윤석열도 그런 메시아론의 전형이었다. 윤 전 대통령은 재임 내내 자신에게 반기를 드는 반국가세력 척결론 타령만 해댔다. 절대악 집단이 대한민국에 도사리고 있다는 진지한 망상에 사로잡혀 쉐도우 복싱만 날렸다. 그래서 계엄을 통해 진짜로 메시아가 되려고 했다. 윤 전 대통령은 현명한 자신이 직접 독재를 해야 대한민국이 잘될 수 있을 것이라고 진지하게 여겼던 것 같다. 메시아론의 폐해가 이렇게 무섭다. 지금 윤 어게인을 외치는 이들에게 윤 전 대통령은 메시아 그 자체다.

민주주의 국가의 주권자라면 메시아론을 내다 버려버리자. 현실적으로 메시아 한 사람이 왔다고 한들 모든 것을 하루아침에 개선하고 뜯어고칠 수 없는 것이며 그렇게 시도하는 것 자체가 누군가를 탄압하고 공격하는 피의 바람을 야기할 가능성이 크다. 유토피아가 없듯이 철인도 없다. 플라톤이 상상했던 철인 정치는 그때에도 상상 속에만 가능했던 체제였다. 인간 세계에서는 철인이 아닌 악인이 득세할 가능성이 높고 실제로 그랬기 때문에 숱한 시행착오를 겪고 민주주의 체제로 귀결됐다.

중요한 것은 모든 시민들이 각자 형편에 맞게 정당과 정치인에 관심을 갖고 참여하는 자세, 상대 정당과 정치 집단을 혐오하지 않고 존중하며 건설적으로 이견을 절충해가는 태도, 집에 배달온 공보물을 1시간만이라도 정독해서 진지하게 투표에 임하는 마음가짐. 이런 게 중요하다. 50년 후에는 또 다른 유형의 정치 모델이 자리잡아가고 있을지 모른다. 현 민주주의 체제의 취약점에 대해서도 정치학자들이 비판하고 있다. 그렇다고 해서 좋은 독재와 선한 독재자를 옹호하는 것은 밥이 맛없기 때문에 앞으로 개똥을 먹겠다는 행위와 다를 게 없다. 문제가 있으면 보완하는 방향으로 나아가야지 과거로 퇴행하는 것은 너무나 어리석은 일이다. 성공하고 싶으면 열심히 노력해서 자기 성장을 도모해야지 그나마 있는 돈으로 도박에 뛰어드는 한탕주의를 선택하면 안 되는 것과 같다.

다시 말하지만 메시아는 더 이상 기대하지 말자. 철인은 없다. 악인이 나오더라도 끌어내리고 견제할 수 있는 민주주의 체제 이전으로 돌아가려는 태도를 버리자. 민주주의 국가에서는 좋은 독재자를 원하고 외쳐도 아무 상관이 없다. 하지만 독재 국가에서 민주화를 논하는 순간 수용소 신세가 된다. 잊지 말자.