[평범한미디어 윤동욱 기자] 청년 일자리 문제는 두말하면 입이 아픈 한국 사회가 직면한 고질병 중 하나다. 좋아본 적 없는 경제와 마찬가지로 청년 일자리가 넘쳐난다는 기사는 어렸을 때도 지금도 본 기억이 없다. ‘청년 실업’이라는 용어가 ‘청년 일자리’로 대체됐고 관련하여 ‘공정 담론’이 형성된지도 오래됐다. 청년 취준생의 십중팔구는 안정적인 사무직을 희망하지만 현실은 암울하다. 노동 문제를 전문으로 취재하고 있는 전혜원 기자(시사인)는 “사회에서는 점점 사무직의 수요가 줄어든다”고 말했다.

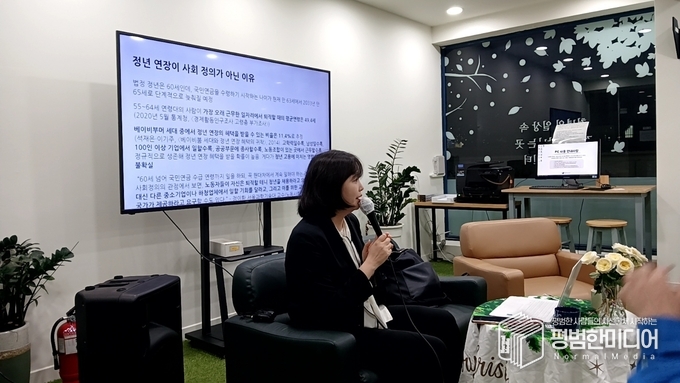

전 기자는 지난 10월25일 19시 광주 동구에 위치한 광주청년센터에서 <청년 일자리는 공정한가?>라는 주제로 강연을 했다.

사무직 수요가 갈수록 줄어드는 원인에는 불경기, 자동화, 인공지능의 발전 등등이 있다. 전 기자는 지방에서 수도권로 이주하는 청년 노동 인구가 여전히 매우 많은데 남성보다 여성이 더 많다고 강조했다. 여성들이 많이 지원하는 분야나 직무가 수도권에 몰려 있기 때문이다. 취준생들이 선호하는 사무직 일자리는 지방보다 수도권에 훨씬 더 많을 수밖에 없다. 남성 청년들은 지방 제조업 공장에서라도 일을 할 수 있지만, 청년 여성들은 상대적으로 그럴 여지가 부족하다. 몸을 쓰는 육체 노동에서 남성에 비해 불리한 여성들이 수도권으로 몰리는 것은 지극히 당연한 현상이다.

일단 전 기자는 “대학교가 지금 현실에 발맞춰 따라오지 못 하고 있다”고 환기했다.

인문대학이 너무 많다. 인문대학을 나온 사람들은 사무직을 가고 싶어 하지만 수요는 정해져 있다. 앞서 말했다시피 그 수요조차도 이제는 줄어들고 있다. 벚꽃이 피는 순서대로 대학교가 폐교될 것이라는 이런 말 들어봤을 것이다. 최근에 대구대도 사회학과가 폐지되었다. 그래서 학생들이 모여 장례식까지 열 정도다.

노동 분야에서 빼놓을 수 없는 키워드가 바로 ‘정년’이다. 현재 한국의 법정 정년은 60세다. 국민연금을 받기 시작하는 나이는 63세지만 앞으로는 65세가 되어야 연금을 수령할 수 있다. 물론 정년도 못 채우고 퇴직한 노동자들이 적지 않다. 그런데 “정년이 연장된다고 했을 때 그 혜택을 받을 수 있는 사람은 10분의 1밖에 안 된다”는 것이 전 기자의 지적이다.

주로 고학력 남성들이 모여 있는 100인 이상 기업이나 공공부문, 노조가 있는 곳에서 근무할수록 이런 혜택을 받을 확률이 높다. 청년 고용의 여력이 줄어드는 게 아닌가 하는 우려도 있다. 법적 정년을 당장 연장하면 공공부문과 일부 대기업 정규직만 그 혜택을 누리게 된다. 사회 정의의 관점에서 보면 계속 일할 여건이 되는 노동자들은 일을 하는 게 맞다. 꼭 일하던 기업이 아니라 다른 기업에 가서 일할 수도 있고 새로운 기술 교육을 받을 수도 있을 것이다. 하지만 슬프게도 (직업별로 다르겠지만) 노동자는 45세 이후로 생산성이 줄어든다는 통계가 있다.

보통 회사에서 경력이 쌓이고 나이를 먹으면 급여가 올라간다. 하지만 생산성은 반비례한다. 이런 격차가 발생하기 때문에 전 기자는 기업이 노동자를 내보내려 한다고 설명했다. 이를 보조하기 위해 ‘임금 피크제’가 생겼지만 이걸로는 부족하다. 그래서 전 기자는 “연차보다는 직무에 기반해서 급여를 주는 게 필요하다”고 주장했다. 사실 한국인들은 다 공감할 것이다. 한국 사회는 기회가 너무 없다. 얼마나 기회가 없는지에 대해 전 기자는 아래와 같이 분석했다.

우리가 흔히 좋은 일자리라고 생각하는 것은 정규직이다. 물론 중소기업 정규직이 아니다. 정규직이면서도 노조가 있고 대기업인 일자리는 전체 대비 7.2% 수준에 불과하다. 최근에 현대차에서 생산직 채용을 했을 때 지원자가 몰려 사이트 접속이 마비되기도 했다. 근데 정말 좋아서, 하고 싶어서 지원한 사람이 얼마나 되겠는가? 당연하지만 급여와 복지, 고용안정성이 보장되니까 몰린 것이다. 문제는 이런 일자리가 많지 않다는 것이다. 결혼 의향을 보여주는 그래프에서 안정적인 공공기관 직원이나 공무원은 의향이 높지만 비정규직은 결혼 의향이 낮았다. 이걸 조사한 연구원은 너무 슬퍼서 울었다고 한다.

일자리 형태가 천차만별이다. 하는 일이 비슷하더라도 대우는 차별적이다. 거대 유통 기업 ‘쿠팡’ 사례를 통해 노동 유연화 문제를 살펴보자.

쿠팡은 초반에 정규직을 썼지만 요즘에는 계약직도 많이 뽑는다. ‘카플렉스’라는 형태의 일이 있는데 이건 자차로 하는 것이다. 카플 하는 사람들이 개인사업자 형태로 쿠팡과 계약을 하고 건당 수수료를 수입으로 번다. 그런데 얼마 전에 안타깝게도 카플렉스 노동자가 폭우에 휩쓸려 사망한 사건이 있었다. 문제는 이 노동자가 산재 가입이 안 되어 있었다는 사실이다. 택배기사는 통상적으로 산재 가입이 되지만 새로운 형태의 노동자라 산재 가입이 안 된다는 것이다. 이렇게 직업, 직무, 고용 형태마다 현격한 차이가 있는데 같은 나라에 살고 있는 사람들이 맞는 건지 의구심이 든다.

흔히 기회의 평등에 대해 이야기한다. 노동 분야에서도 기회의 평등이 보장돼야 한다. 전 기자는 “정규직, 비정규직을 떠나서 계약직 신분이지만 실력이 있기 때문에 높은 급여를 받을 수 있는 나라가 되었으면 좋겠다”며 “정규직과 비정규직의 장벽을 없애는 것이 진정한 불평등 해소가 아닐까 생각한다. 우리는 지금 그 기로에 서 있는 것 같다”고 설파했다. 전 기자는 책 <교복 위에 작업복을 입었다>라는 한 대목을 인용했다. 공업고등학교 출신으로 중소기업 생산직에서 일을 해본 허태준 작가가 집필한 책이다.

누군가는 안정감을 느끼는 울타리가 다른 누군가에는 굉장히 넘을 수 없는 벽일 수 있다. 그게 노조일 수도 있고 공채일 수도 있다. 지금 대한민국은 그 울타리 안은 잘 보호한다. 그러나 그 밖은 그냥 허허벌판이다. 그마저도 20대 그 잠깐 동안에 울타리 안으로 들어갈 기회를 주고 그 뒤로는 주지 않는다. 사람 인생이라는 것이 다양한 경로가 있다. 몸이 아팠다거나 피치 못 할 사정으로 20대를 보내는 사람들도 있다.

언론계도 마찬가지다. 노동 숙련도와 무관하게 차별이 만연해 있다.

KBS에 1억 이상의 연봉을 받는 직원이 2020년 기준으로 무려 46%나 된다. 그런데 이 중에는 보직이 없는 사람도 있다. 옛날에 직원을 많이 채용했을 때 들어왔던 고연차의 선배들 중에서는 기사를 안 쓰는 사람도 있다. 반면에 방송국에는 비정규직도 정말 많다. 흔히 말하는 지상파 3사나 조중동 이런 곳의 공채 정규직은 초봉도 높다. 물론 다른 곳은 그렇지 않다. 그런데 의문점이 든다. 공채를 통과한 것이 기자로서의 숙련도와 무슨 상관이 있을까? 어떠한 우연으로 인하여 누군가는 집도 사고 결혼도 하지만 누군가는 그렇게 하지 못 한다. 반면에 언론사 안에서 유튜브를 제작하는 계약직, 프리랜서, 이런 사람들은 보상의 기준도 명확하지 않다. 정규직인가 아닌가는 너무나도 큰 차이를 만든다. 이건 별로 좋지 않은 거 같다.

물론 기회의 평등은 불가능하다. 선택할 수 없는 부모의 배경에 의해 금수저냐 흙수저냐로 분류된다. 다만 흙수저 자식으로 태어나 비정규직 노동자로 살아가더라도 차별 받지 않고 괜찮은 삶을 살 수 있는 사회 구조를 고민해봐야 한다.

사람들이 성장하는 과정은 제각기 다르다. 누구는 좋은 집과 좋은 부모 밑에서 태어나지만 어떤 사람은 그렇지 않다. 부모를 획일화할 수 없는 한 이것은 불가능하다. 공정한 기회와 공정한 일자리가 있다는 것 자체가 환상이다. 어떤 방식으로 공정하게 경쟁할 거냐가 아니라 사회에서 기회를 얼마나 다양하게 제공해줄 수 있느냐를 봐야 한다. 기회의 구조 자체를 다원화해야 한다. 한국 사회는 병목 사회다. 이 좁은 통로를 통과해야 젖과 꿀이 흐르는 땅으로 갈 수 있는 것 같다. 그러나 병목이 아니라 다른 경로로 가더라도 괜찮은 삶을 살 수 있는 사회가 더 건강하다고 생각한다.